将之称为“精神谋杀”也不为过,相信每个人都见过某种形式的精神虑待行为,他们发生在男女、夫妻、家人之间,以及职场、社交或治政治活动中。

精神虐待的危害,很适合作为电影或惊悚小说的主题,我们很清楚电影与小说中的虐待属于人为操控,但一回到现实的日常生活,我们却三缄其口,不愿多谈。

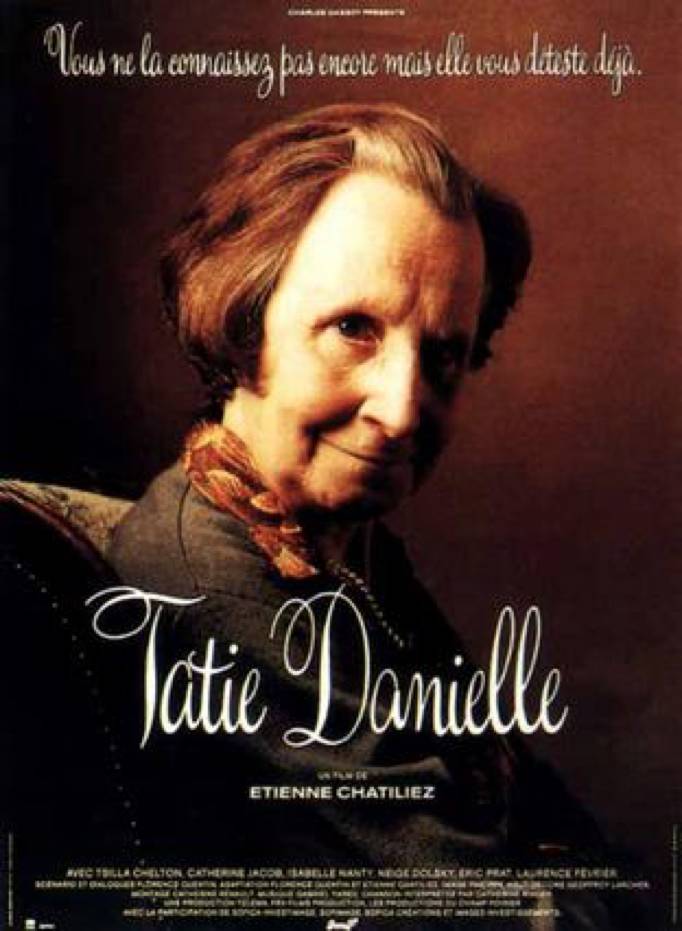

法国导演艾订·夏帝耶执导过一部电影《达尼尔阿姨》描述一个老妇人如何在精神上折磨周围的人,让观众感到饶富兴味。她先是把家中年迈的女管家恶整到“意外”死亡,观众则会想:“那是女管家自找的,谁叫她太顺从了。”接看达尼尔阿姨又把环心眼转向接她去住的侄孙一家。侄孙和侄孙媳竭尽所能取悦她,却没想到他们越是巴结,姑婆越是虐待他们。

达尼尔阿姨使出施虐者惯用的伎俩,讲起话来指桑骂槐,含沙射影,还经常说谎欺骗,以言语羞辱他人,让人无所适从。令人惊讶的是受虐者对这种操控浑然不觉,还努力地想要了解姑婆的行为,甚至怀疑一切都是自己的错:“我们到底做了什么,让她这样厌恶我们?”达尼尔阿姨不会乱发脾气。她的态度虽然冷漠刻薄,倒也不至于激起周围人与她对抗,只是三不五时地耍些小手段,让人困惑不安,可也别想抓到她什么把柄。她的段数很高,轻而易举就能颠倒形势,以受虐者的姿态出现,而令她的家人成为施虑者:是儿孙遗弃了82岁的老人家,把她孤零零的丢在公寓里,只能靠狗食维生。

在这部电影中,受虐者的反应并不激烈,现实生活中可能也是如此:受虐者希望自己的善意能够软化施虑者,但事与愿违,太多善意反而变成了令人难以忍受的挑衅。

如果说这位老人家把我们逗乐并触动了我们的某种情绪,那是因为我们觉得她吃过很多苦头,所以心地才会那么坏,我们像她的亲人一样同情她,她也像操控亲人一般把我们要得团团转。电影中可怜的受害者好像笨得可以,完全不值得同情。达尼尔阿姨的行为越过分,侄孙夫妇就越是对她客气,而观众和达尼尔则都觉得他俩真是叫人受不了。

但这些都无损于以下事实——达尼尔阿姨的所作所为的确属于恶意攻击。这种攻击来自于不自觉的破坏心理,指一个或几个人针对特定对象怀有或隐匿或明显的敌意;不论如何解读,其对象都是具体、真实的目标。看似无害的字眼、指涉、推论以及非语言的暗示,确实有可能让一个人惴惴不安甚至崩溃,而周围的知情者则通常不会过问。施虐者牺牲受虐者来壮大自己,并把出问题的责任推给对方,以避开自已内心或精神上的冲突。如果责任在对方,那么就是别人的问题,自己就不会觉得不对、内疚或痛苦。这是精神虐待的特征。

每个人都有可能出现这种不当的行为,但是唯有长期且不断重复发生,它才具有破坏力。任何“精神正常”的人在某些时候,例如愤怒时都不免会有虐待行为,但同样也会表现出其他的行为模式(歇斯底里、恐惧、沉溺等等),事后还会对自己的反常行为感到相当惊讶并质疑。施虐者却是以一贯的邪恶方式虐待别人,并固执地维持这种特定形式的关系,不容许有丝毫动摇。

即使他的本性一时不被察觉,也终究会在脱不了干系的情景中显现。然而,他绝无可能自我怀疑。这种人为满足自身对获得钦慕和肯定的无尽需求,一定要以贬抑他人的方式来维护自尊,继而握有权力,由于他们不在乎与他人的关系,就不会有同理心,也不会得尊重别人。而尊重的意思是,重视他人身为人的价值,并知道我们可能带给别人的痛苦。

遗憾的是,这种容易被人忽略掉的施虐者却广泛存在于社会的各领域。我们将这种施虐者的精神虐待行为称之为“冷暴力”,并在两性关系上有所提及与警惕。然而,在现实中,正如达尼尔阿姨那样的施虐者也潜藏在我们周围一样,精神虐待的冷暴力,不仅仅存在于两性关系。

夫妻间的精神虐待常因为被大事化小为单纯的强弱势问题而受到否定或疏忽。精神分析简化这种现象的方式是把伴侣当作共犯,甚至要伴侣为自己的受虐负责。这等于否定了这种支配关系中的掌控空间,而它足以导致受虐者无力反击、无法自卫,也否定了精神虐待中存在着暴力的事实,并会对受虐者造成深远的心理伤害。

精神虐待的手法十分细腻,不着痕迹,旁观者容易将其解读为两人之间单纯的冲突或“打情骂销”,实际上那是企图在精神上甚至肉体上毁掉另一个人,而这种暴力的企图有时的确会得逞。

本杰明和安妮相识于两年前。当时安妮与一位有妇之夫的婚外情令她倍感挫折。本杰明嫉妒那个男人,他爱安妮,恳求她放弃这段外遇,他想跟她结婚生子。安妮轻松地与前任男友分手,她仍然保留自已住的公寓,但基本上和本杰明同居了。

从这时开始,本杰明的行为就改变了。他显得疏离而冷漠,只有想时才会表现得温柔。每次安妮要求解释,本杰明却否认他的行为有任何改变。安妮不喜欢冲突,便尽量表现得开心。当她心情烦操时,本杰明似平无法了解或是没有反应。

渐渐地,安妮变得沮丧抑郁。由于两人关系不见改善,安妮也依旧对本杰明的排斥感到不解,后来他终于承认的确出了些状况,因为他受不了她心情郁闷的样子。于是安妮决定去看医生,因为抑郁显然是他俩问题的症结,她开始接受心理治疗。

安妮和本杰明是同行。安妮的经验丰富得多,本杰明经常向她请教意见,却不愿接受任何批评。“没有用,我受够了。我不知道你在说什么!”有好几次他借用安妮的构想,却否认她的经验对他有益。他从未对她说过谢谢。

他把安妮注意到的失误推给秘书。安妮则装作相信他,免得惹他不快。他把工作行程和生活作息搞得很神秘,但她还是无意间从朋友的恭喜中得知本杰明得到了晋升。

在公开场合,他表现得像个陌生人。某次鸡尾酒会上,他走上前与她握手,只说了声:“某某公司的某小组,您好。”然后转头就走,留下她一个人。之后她要求解释这是怎么一回事时,他含糊地说了什么太忙之类的话。

尽管安妮自已会赚钱,本杰明却反对她花钱,也不喜欢她买衣服。他要求她像个小女孩一样,把鞋子排成一排。他当众拿她摆在浴室里的瓶瓶罐罐开玩笑:“我真不懂你为什么要在脸上涂那么多东西!”

安妮自己认为,如果本杰明是百分之百的坏蛋倒也筒单,可他曾经是个温柔的情人。他之所以会像现在这样,是因为不顺心。他可以改变,因此她要改变他。她在等候时机,希望有一天那个结会解开,然后他们就能够沟通了。

她觉得自已要为本杰明的前后不一负责:他受不了看到她抑郁沮丧;她也对自己魅力不足(有一次他曾在朋友面前笑说安妮的穿着不性感)、不够好,不能让本杰明满意(他曾暗指她爱计较)而感到过意不去。

她告诉自已,跟本杰明在一起,守着不如意的关系,总比孤单一个人好。本杰明曾经对她说:“假如我们分手,我马上就能再找到对象,可是你只想一个人,就会一直单身下去。”她相信了他的话,即便她很清楚,她的人缘比本杰明好。

她也领悟到,她的父母是因为义务没有分开,他们的婚姻并不美满。她家一直处于家暴的阴影中,只是家人从不提及,才让暴力隐而不现。

正如上面的案例,在夫妻关系的精神虐待中,最亲密的另一半受虐会最严重,因为太过亲密可能使施虐者感到恐惧。自恋者掌控伴侣是为了压抑对方,同时也会害怕伴侣太靠近自己而将其制服。为维持对伴侣的全面掌控,一定得把对方锁在依赖或独占的关系里,这让深陷疑惑和内疚的伴侣无法反抗。

施虐者不言而喻的信息是“我不爱你”,却始终不明说,但又以间接的方式透露出来。伴侣必须安分,且不断因期待落空而遭受打击;施虐者也会防止伴侣有自己的想法,以免察觉到自己正在受虐。美国犯罪小说家,《天才雷普利》的作者帕特里夏·海史密斯在接受法国媒体访问时曾这么说:“有时,最吸引我们或是我们最爱的人是很难给我们新想法的,他们如同橡胶制的绝缘体。”

自恋的施虐者令伴侣处于阴睛不定,无所适从的情境中,借以施展掌控力,让伴侣动弹不得。把伴侣圈在固定的范围内保持安全距离,可以避免被自己害怕的关系绑住。他通过压抑和制服伴侣,迫使对方从于“他人的控制”,那是他自己最恐惧不计一切代价要回避的。以自恋的施虐者为主导的情侣或夫妇,其关系可能是致命的,因为言语攻击和暗中伤人已成为惯例,且有系统。

如果说,夫妻和情侣间还存在“外人”结合在一起的因素,那么,血缘关系的维护,对阻止精神虐待的“功效”也不见得好到哪里去。

丹尼尔的母亲自已婚姻不幸,就见不得孩子快乐。她总挂嘴边的话是:“人生是一堆狗果,每天都是苦日子。不管你愿不愿意,养儿育女就是要牺性,无法享受完美人生。”

她的脾气从来没有好过,所有接近她的人都会被刺伤。她发明了一种家庭桌游戏来锻练子女,玩法就是有计划地取笑某个孩子,而被取笑的孩子必须忍住。这游戏带来不断重复的伤害,但没有严重到值得提起。孩子们甚至不确定那些话是不是母亲故意说的,还是她只是个性耿直。

她会用一种间接而迂回的方式,很认真地讲这个或那个孩子的缺点,她也会当着一个孩子的面不断诋毁另一个,以制造两个孩子的对立或误解。

她带着关切的表情,指责丹尼尔什么都做不好,将来也不会有出息。每当丹尼尔想表达意见,她一定毫不留情地打断他。丹尼尔长大后仍然躲不掉母亲的冷言冷语,他不知道该怎么为自已辩护。他说:“谁能对自已的妈妈说狠话!”他总是做一个相同的梦,梦到自已抓着母亲的肩膀,摇着她同道:“你为什么对我这么坏?”

操纵子女十分容易。子女会帮所爱的人找借口,他们的忍耐没限度;对于父母的所作所为,他们都能原谅,并把过错转嫁到自身上。他们想要知道,也试图去了解,为什么父亲或母亲会那么痛苦。以受苦作为要挟是常见的操纵子女的手法。

为人父母手上握有逆来顺受的生命可供侮辱,正如他本人曾经或持续遭到羞辱那样。孩子的欢乐令人难以忍受,无论孩子做什么说什么,都必须受到刁难,他们得偿还父亲或母亲所受的苦。

尽管只有受虐者感受到精神虐待,但其伤害是真实不虚的。子女感到到痛苦,但是客观上并没有什么可抱怨的,顶多是日常生活平常的态度或言语。人们会说,是孩子自己跟自己过不去。然而,他们想要压制孩子的意志是确实存在的。

施虐的父母并不会真的动手杀死孩子,只是会不断贬损他的人格,直到孩子变得一文不值,宛如不存在。父母借此虚伪地维持良好的自我形象,孩子却丧失关于自我价值的意识。“当暴虐发生在家庭里,造成个人绝望,虐待便达到目的:让人感觉失去灵魂,仿佛行尸走肉。我们在这类案例中必会发现共通点:无痕迹、不流血、没有尸首。失去灵魂的孩子仍然活着,一切如常。”

在职场,精神虐待的手法比私人领域内要老套得多,其杀伤力不可小觑。但受虐者通常不易曝光,为求生存,他们往往会离开(生病或辞职)。

凯西通过竞争激烈的考试当上了警探。即便女性仅占警力的七分之一,她仍希望可以加入保护未成年人的部门。有一次与同事起争执后,对方丢下一句话就结束了他们之同的争辩:“你只是两条腿上的一个洞。”其他人听了大笑,还加了一些黄色笑话,她无法淡然处之,大声抗议且非常生气。同事们为了报复就孤立她,还拿其他女探员做对比来贬损地:“别的女同事都那么能于,也不会装模作样。”在某次警方行动中,没有人通知她任何信息。她问了时间、地点、如何进行、在哪个警方辖区等,却得不到答复,大家只说:“你资历太浅,反正也不知道该怎么做,就待在这里泡咖啡吧。”

她想与上司计论这个同题,却约不到时间。谁都不想听的事,还要怎么谈?她要不就和整个团体对抗,要不就投降。她因为生气,就被说成难相处。那个标签变成无论她在什么位置都摆脱不掉的污点。

有一天晚上她像往常一样,在交班后把枪锁在抽屉里,第二天抽屉却是开着的。她受到了警告。凯希知道只有一个人可能打开那个抽屉,她要求见局长以洗刷冤屈。局长决定找那个可疑的同事开会,并向凯希表示,有可能采取惩戒行动。可是在会议上,他却“忘记”提起开会的理由,还有意无意地批评凯希的工作表现。后来,会议报告也不见了。

数月后她的工作搭档兼好友自杀了,没有人安慰她。她请了几天病假,就有人说她软弱,同事们提醒地:“这是个男性世界!”

许多企业无法保护个人权利,任种族和性别歧视横行。群体倾向压抑个体特色,不容许差异存在。(男性团体中的女性,女性团体中的男性,同性恋,种族、宗教或社会阶级差异)。女性要在传统属于男性的行业获得尊重着实不易,周围会出现鄙夷的态度、黄色笑话、恶心作态——这些看似不太成熟的玩笑,大家也会一笑了之,包括在场的女性成员,她们往往别无选择。

当然,有些案例并非群体压抑,而是因为受虐者拥有别人欠缺的优势(年轻、美貌、财富、魅力)而引发的。

45岁的塞西尔高挑漂亮你,丈夫是建筑师,育有三名子女。因为丈夫的工作不稳定,所以她找工作来补贴家用。她的出身背景使她很懂得应对进退,衣着和言谈也很得体。可是她没有漂亮的学历,只能屈就枯燥、缺乏挑战性的工作。从一开始同事们就与她有隔阂,他们对她说出各种不逊的闲话:“凭你的薪水怎么买得起那种衣服?”

一位新上任的上司粗俗又善妒,更加速了这个情况的恶化。塞西尔在办公室里成为打杂的,任何有一点意思的工作全都派给了别人。她想抗议,却因讥讽的话开不了口:“贵妇提出无理要求了,她不想让低下的工作降低她的身份!”塞西尔向来不是很有自信,也不确定是怎么回事。她原本想以接受最不讨好的工作来表现善意,后来又责怪自己,心想:“一定是我不对。我一定表现得很笨。”有少数次她气不过而发作,上司就冷冷说她难伺候。

于是塞西尔尽量保持沉默,但是心情很沮丧,由于她的薪水实在低得可怜,丈夫也不真正关注她的问题。她去看医生诉说自身的挫折,疲倦和无力,医生只用药物“百忧解”就把难题打发掉。后来医生发现此药对她无效,大感惊讶,才把她转给精神科医生。

不同于施虐者想要制造的假象,受虐者一开始并非特别懦弱或心里不健全。恰巧相反,某人之所以成为目标,就在于有能力抵抗权威,即使在压力下亦然。

迫害的第一步是贬低受虐者,并让所属团体确认这一点。等贬低成为事实后,即可理直气壮地残酷对待受虐者,其他成员也会认为对方罪有应得。

施虐过程启动后,受虐者会被污名化,有人会说很难与他共事,指出他脾气坏,甚至精神有问题。他们把冲突的后果归咎于对象的性格,忘了他原来多么努力,或他现状下的处境。对象被逼到墙角后,多半会变成施虐者“污名”的样子。

只是担心失业,并不足以解释精神受虐者为何逆来顺受。折磨受虐者的施虐者与企图掌控一切的暴君,会有意或不自觉地使用一些手法,让受虐者受到精神上的束缚而无法做出反应,同样的虐待手法在集中营里曾经出现过,也是极权政权的主要手段之一。

施虐方为维持对受虐方的权力与控制,施行看似无恶意的计谋,若受虐者反抗,压制力道就会变得更强,施虐者先是剥夺受虐者关键判断力,直到受虐者分不出谁是谁非。受虐者遭到压迫,虐待和监控,随时随地都处于紧张状态,更有甚者,他们接触不到可能帮助其了解状况的信息。受虐者被逼到墙角,他持续反抗更多的欺压行为,直到对自己的遭遇忍无可忍。无论导致虐待的原因是什么,施虑者是谁方法始终不变,施虐者从不把症结说清楚,也不寻求解决之道,只是狡猾地腐蚀着受虐者的人格。相关团体或是坐视不管,或是落井下石,成为推波助澜的帮凶。

受虐者永远赢不了施虐者,但可以从自身入手。如果法律干预并不是那么行之有效,那么,是时候离开了,并寻求周围可靠人的信赖与帮助,坚决退出施虐者的游戏。

推荐阅读

- 2020-01-12暴力虐待小说全国“扫黄打非”办公布“护苗”类重点案件

- 2020-01-12暴力虐待小说8个漫画网络平台会员近百万 七成为未成年人

- 2020-01-12北京浙江内蒙古等地查处典型“护苗”类重点案件?暴力虐待小说

- 2020-01-12暴力虐待小说全国打黄扫非办:8个漫画网络平台会员近百万 七成为未成年人